Este espaço é reservado para troca de textos e informações sobre a História do Brasil em nível acadêmico.

sábado, 1 de maio de 2021

Download Gratuito Livro: Cartas e escrita Práticas culturais, linguagem e tessitura da amizade.

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Historiador investiga as políticas de combate à fome no Brasil

FONTE: FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Juliana Passos

|

| Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, divulgado em abril, revelou que 55,2% dos domicílios brasileiros se encontrava em situação de insegurança alimentar e 9% convivia com a fome nos últimos meses de 2020 (Foto: Alexander Stein/Pixabay) |

Desemprego elevado, alta no preço dos alimentos e redução no valor do auxílio emergencial. Diante desse quadro, a insegurança alimentar atinge um número cada vez maior de brasileiros. De acordo com o "Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil", divulgado neste mês de abril pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), 55,2% dos domicílios brasileiros se encontrava em situação de insegurança alimentar e 9% convivia com a fome nos últimos meses de 2020. A pesquisa foi realizada presencialmente em dezembro em 2.180 domicílios, sendo 1662 urbanos e 518 rurais. Ainda de acordo com o inquérito, a situação é mais grave na área rural.

Em 2014, o País comemorou a saída do Mapa da Fome feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e, ainda que a preocupação do avanço da fome não esteja restrita ao Brasil, haverá um provável retorno do País a este mapa. Mesmo antes da pandemia, o panorama já não era favorável ao Brasil diante da crise econômica, o que motivou o pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), Rômulo Andrade a investigar como o País lidou com a questão da fome em outros períodos, dentro da perspectiva da história do tempo presente. Neste novo projeto de pesquisa, o historiador conta com o apoio da FAPERJ por meio do programa de fomento à pesquisa intitulado Jovem Cientista do Nosso Estado.

Andrade lembra que a fome é um drama recorrente na história do País e que foi compreendido de diferentes maneiras ao longo do tempo. "A percepção da fome no Brasil é antiga. Se você pegar romances como O Quinze, da Rachel de Queiroz, ela fala sobre esse cenário de fome. Mas a partir da década de 1950, a fome passa a tornar-se prioridade das autoridades sanitárias brasileiras. A urbanização escancara de vez o problema da fome", diz.

.jpg) |

| Rômulo Andrade: o pesquisador ressalta que a percepção da fome no Brasil é antiga e que, a partir dos anos 1950, a urbanização escancara o problema (Foto: Arquivo pessoal) |

Antes disso o mundo vive as consequências da falta de alimento provocada pela Segunda Guerra Mundial e pelos campos de concentração, onde muitas pessoas morreram de tifo por falta de alimentos. O pesquisador lembra que a fome por muito tempo foi entendida como uma punição para o pouco esforço individual. "A ideia base desse entendimento é a da predestinação, de que a pessoa só é pobre se quiser. A percepção da fome enquanto uma questão emergencial e global vem muito forte depois da Segunda Guerra Mundial", diz. Diante dessa preocupação, em 1945, ano do fim da Guerra, é criada a FAO.

No Brasil, um marco para a questão social envolvendo a fome é o livro do médico e geógrafo Josué de Castro, Geografia da Fome, publicado em 1946. Este também é o início do recorte temporal que Andrade se propõe estudar e que se segue até 1965. Sua atenção estará voltada para a atuação das agências internacionais e os programas nacionais criados para o combate à fome. "Essas agências têm um papel importante na distribuição de alimentos e elas devem ser preservadas, estar presentes. No entanto, o que tem se observado mais recentemente por diversas pesquisas é a ausência de cuidado com a existência de dietas locais, a qualidade do alimento distribuído e existência de críticas aos aos alimentos tradicionais dos brasileiros, como a mandioca", comenta.

Em artigo produzido para o projeto “Especial Covid-19” da Casa de Oswaldo Cruz, o pesquisador vai além do recorte histórico proposto no projeto e acompanha as políticas de combate à fome até os anos mais recentes. Depois do surgimento das agências internacionais como propulsoras de iniciativas de combate à fome, a mobilização em torno do tema irá partir da sociedade civil em meio a campanhas pela democratização do País. "As políticas públicas dos anos 1980 para cá, em resposta a essas demandas, variaram conforme a orientação dos respectivos governos: de um planejamento mais centralizado a um mais participativo, caminhando da centralização por parte do Estado até a transferência dessas atribuições às Organizações Não Governamentais, e, por fim, com programas de distribuição de alimentos ou tickets", escreve. Relembrando Josué de Castro, Andrade defende que a fome é um retrato do subdesenvolvimento. "A fome sempre acompanha crises econômicas e crises sanitárias", finaliza.

sexta-feira, 23 de abril de 2021

Livro reúne o olhar de pesquisadores sobre temas da Ecologia Marinha brasileira.

FONTE: FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro.

Débora Motta

|

Capa do livro-texto que apresenta, de forma didática, a visão de 53 autores sobre diversos temas da Ecologia Marinha (Foto: Reprodução) |

Esse ano marca o início da Década das Nações Unidas da Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), estipulada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para a preservação do maior dos ecossistemas do planeta. Afinal, os oceanos recobrem dois terços da superfície terrestre e sua proteção é tema do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14. Nesse contexto, os biólogos e professores da Universidade Federal Fluminense (UFF) Renato Crespo Pereira (atualmente diretor de Pesquisa Científica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro) e Abílio Soares-Gomes organizaram a coletânea Ecologia Marinha (Editora Interciência, 2021, 666 p.), que reúne capítulos sobre o ambiente marinho assinados por 53 autores – todos pesquisadores ligados a instituições das diversas regiões brasileiras e com reconhecida expertise nos estudos das Ciências do Mar. Lançado neste mês de abril com apoio da FAPERJ, por meio do edital Pensa Rio, o livro está disponível para aquisição no site da editora.

Os autores destacam que a obra, voltada à formação de recursos humanos nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências do Mar, vem preencher lacunas sobre o conhecimento na área produzido no Brasil, por utilizar exemplos do ecossistema marinho nacional, com suas especificidades, e apresentar o olhar de pesquisadores com trabalhos de campo realizados em diferentes estados brasileiros. “Somos de uma geração de biólogos que aprendeu com livros-textos de outros países, que utilizavam exemplos estrangeiros. Acontece que houve, nos últimos anos, o desenvolvimento significativo das Ciências do Mar sobre os ambientes marinhos brasileiros, e estamos reunindo essas informações nos capítulos apresentados no livro”, contextualizou Crespo, que atualmente também é um dos pesquisadores contemplados pelo programa Cientistas do Nosso Estado, da FAPERJ. “Na área de Ciências do Mar, sempre houve uma lacuna de livros-textos em língua portuguesa e em especial, produzidos por autores brasileiros. Não tínhamos um livro de Ecologia Marinha com a proposta de ser um livro-texto”, completou Soares-Gomes, por sua vez contemplado pela Fundação com o programa Jovem Cientista do Nosso Estado.

O livro apresenta um panorama com diferentes abordagens sobre os organismos e ecossistemas marinhos. Organismos microscópicos, incluindo os vírus, são explorados em relação a sua diversidade e importância, incluindo a origem e ecologia dos eucariontes, bem como as florações de microalgas nocivas. Para os organismos macroscópicos são apresentados aspectos ecológicos dos seres nectônicos, tais como peixes (incluindo recursos pesqueiros), invertebrados, mamíferos, aves e répteis. Os diversos ecossistemas marinhos, como as praias, estuários, lagunas, costões rochosos, manguezais, plataformas continentais, mar profundo, ilhas oceânicas e recifes, são caracterizados através de suas variáveis físicas e biológicas. A biogeografia marinha e a biodiversidade de produtos naturais marinhos e suas atividades e expressões ecológicas também são assuntos tratados neste livro. Por sua vez, a bioincrustação é caracterizada como fenômeno natural, mas também como geradora de efeitos adversos que necessitam ser minimizados. Também é abordada a problemática relacionada à poluição marinha e os diversos aspectos explorados no livro convergem como elementos essenciais às abordagens conservacionistas destacadas no último capítulo.

|

| A partir da esq.: os organizadores da obra, Abílio Soares-Gomes e Renato Crespo, e Bernardo da Gama, autor de um capítulo sobre o tema Bioincrustação. Na ocasião, Soares-Gomes e Crespo recebiam as outorgas em cerimônia realizada no Palácio Guanabara, por terem sido contemplados nos programas Jovem e Cientista do Nosso Estado, respectivamente (Foto: Divulgação) |

A ideia de organizar a coletânea surgiu após a bem-sucedida experiência de lançamento da obra Biologia Marinha (Editora Interciência, 2009, 656 p.), que teve a primeira edição em 2002 pela mesma editora. “A motivação em organizar este livro, Ecologia Marinha, é a mesma daquele momento em que nós, organizadores, tivemos ao pensar a primeira edição do livro Biologia Marinha. Nas universidades, independente das diversas atividades que exerçamos, somos, antes de tudo, docentes. Assim, compartilhamos nossas experiências, bem como as dos diversos autores deste livro, para a construção do conhecimento em Ciências do Mar, com os estudantes ou mesmo profissionais atuantes no ensino e nas pesquisas marinhas”, ponderou Crespo. “Ao fazer isso, também revelamos características dos oceanos com tantas singularidades”, acrescentou Soares-Gomes.

Em Ecologia Marinha, Pereira escreve sobre o tema Bioincrustação na coletânea, ou seja, a colonização por organismos marinhos de estruturas feitas pelo homem, como os cascos das embarcações. “Um exemplo de bioincrustação são os animais marinhos que se fixam nos cascos das embarcações. Estudamos nas Ciências do Mar quais organismos são os componentes mais comuns nesse processo e como amenizar os problemas acarretados por eles. Uma alternativa pesquisada é a utilização de substâncias presentes nos próprios organismos marinhos para a fabricação das tintas anti-incrustantes, que costumam ser altamente tóxicas e representam um alto custo para a Marinha de diversos países”, explicou o biólogo. Ele também aborda a Ecologia Química, que trata da interação química entre os organismos marinhos. “Na linguagem química do mar, vários animais produzem substâncias que atuam como atrativos ou repelem seus consumidores. As algas, por exemplo, produzem substâncias que as defendem contra peixes, ouriços e gastrópodos (moluscos)”, detalhou.

Já Soares-Gomes discorre sobre as Lagunas Costeiras. “Infelizmente toda a área costeira, não só no Brasil, mas no mundo todo, está muito degradada. No Rio de Janeiro, a baía de Guanabara é considerada uma das poluídas do mundo”, diz o pesquisador. Ele também aborda o tema Biogeografia marinha, sobre a distribuição das espécies nos ambientes aquáticos. “Todo nosso esforço no livro é formar recursos humanos em Ciências do Mar para colocar a busca pelo conhecimento puro a serviço da conservação dos oceanos. Precisamos, localmente e globalmente, ter ações efetivas para reduzir a poluição dos oceanos em geral”, concluiu.

domingo, 18 de abril de 2021

A política externa brasileira e a Unasul: Geopolítica e expansão do capitalismo brasileiro na América do Sul.

O livro "A política externa brasileira e a Unasul: Geopolítica e expansão do capitalismo brasileiro na América do Sul" é o mais novo lançamento da Editora da Uerj (EdUerj). Escrita por Tiago Nery, doutor em Ciência Política pelo Iesp-Uerj, a obra analisa as tensões políticas e econômicas no campo das relações internacionais, com foco na primeira década do século XXI e também no momento atual. Faça o download gratuitamente: CLIQUE NA IMAGEM ACIMA

EdUERJ - Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

IESP-UERJ

terça-feira, 10 de novembro de 2020

quarta-feira, 18 de março de 2020

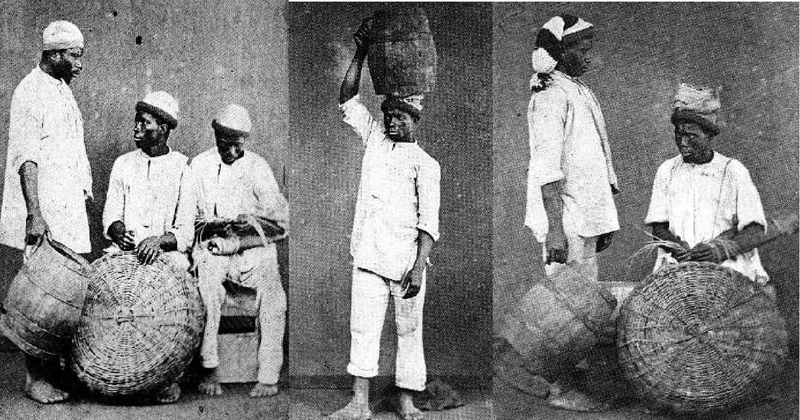

Roupas padronizadas para escravizados marcaram início da indústria de vestuário no Brasil.

Pesquisa da USP abordou o desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil desde o século 19 até os anos 1960, quando a produção chegou à classe média

Início da padronização

Produção para a classe média

terça-feira, 28 de janeiro de 2020

150 Anos da Destruição do Estado-nação Paraguaio Pelo Exército Brasileiro

Na "Era da Globalização", o silenciamento-destruição do passado, como experiência social determinante, é impulsionado pela natureza profunda do grande capital globalizado. A globalização do capital tudo faz para consolidar a vivência do indivíduo em um tempo "atualista" ou "presentista". Ou seja, que domine no ser social atomizado, reduzido à situação de consumidor-produtor isolado, a percepção-sentimento, inconsciente e contraditória, de viver eternamente em um presente. Único e imutável tempo histórico. Ou melhor, tempo sem história, sem relação com o passado e o futuro. Na "Era das Nações", as classes dominantes procuravam impor suas versões do passado, para dominar o presente e controlar o futuro. Financiavam institutos históricos reunindo historiadores conservadores selecionados; sustentavam a redação, produção e divulgação em livros, revistas, jornais -a seguir na rádio e na televisão- das suas narrativas historiográficas; dificultavam e combatiam as narrativas do passado desde o ponto de vista das classes exploradas. As universidades e as escolas as eram a ponta de lança da produção e das divulgações das narrativas apologéticas nacionais das classes dominantes. Esforçavam-se para que a historiografia dominante fosse a das classes dominantes.

- Mário Maestri, 71, historiador. maestri1789@gmail.com É autor de Guerra sem fim: A Tríplice Aliança contra o Paraguai. https://clubedeautores.com.br/backstage/my_books/227949

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

XIX Encontro de História da ANPUH-Rio - História do Futuro: ensino, pesquisa e divulgação científica.

quinta-feira, 14 de novembro de 2019

“Integração do índio não pode ser pretexto para assimilação cultural”

sexta-feira, 20 de setembro de 2019

quinta-feira, 19 de setembro de 2019

Lançado o primeiro número de Contrapulso, revista latino-americana dedicada à música popular

sexta-feira, 6 de setembro de 2019

Lançada ArtCultura 38

Arquivo do blog

- ► 2013 (140)

- ► 2012 (149)

- ► 2011 (519)